技术文章

Technical articles 热门搜索:

P760/01_2760nm单模垂直腔面发射激光器

VCSEL-20-M激光控制驱动器

ZNSP25.4-1IR抛光硫化锌(ZnS)多光谱(透明)窗片 0.37-13.5um 25.4X1.0mm(晶体/棱镜

Frequad-W-CW DUV 单频连续激光器 213nm 10mW Frequad-W

2x4 QPSK C波段相干混频器(信号解调/锁相放大器等)

ER40-6/125截止波长1300nm 高掺杂EDF掺铒光纤

SNA-4-FC-UPC日本精工法兰FC/UPC(连接器/光纤束/光缆)

GD5210Y-2-2-TO46905nm 硅雪崩光电二极管 400-1100nm

WISTSense Point 紧凑型高精度光纤传感器解调仪(信号解调/锁相放大器等)

CO2激光光谱分析仪

1030nm超短脉冲种子激光器PS-PSL-1030

FLEX-BF裸光纤研磨机

350-2000nm 1倍红外观察镜

NANOFIBER-400-9-SA干涉型单模微纳光纤传感器 1270-2000nm

高能激光光谱光束组合的光栅 (色散匀化片)

S+C+L波段 160nm可调谐带通滤波器

热门搜索:

P760/01_2760nm单模垂直腔面发射激光器

VCSEL-20-M激光控制驱动器

ZNSP25.4-1IR抛光硫化锌(ZnS)多光谱(透明)窗片 0.37-13.5um 25.4X1.0mm(晶体/棱镜

Frequad-W-CW DUV 单频连续激光器 213nm 10mW Frequad-W

2x4 QPSK C波段相干混频器(信号解调/锁相放大器等)

ER40-6/125截止波长1300nm 高掺杂EDF掺铒光纤

SNA-4-FC-UPC日本精工法兰FC/UPC(连接器/光纤束/光缆)

GD5210Y-2-2-TO46905nm 硅雪崩光电二极管 400-1100nm

WISTSense Point 紧凑型高精度光纤传感器解调仪(信号解调/锁相放大器等)

CO2激光光谱分析仪

1030nm超短脉冲种子激光器PS-PSL-1030

FLEX-BF裸光纤研磨机

350-2000nm 1倍红外观察镜

NANOFIBER-400-9-SA干涉型单模微纳光纤传感器 1270-2000nm

高能激光光谱光束组合的光栅 (色散匀化片)

S+C+L波段 160nm可调谐带通滤波器

更新时间:2025-07-01

更新时间:2025-07-01 点击次数:871

点击次数:871

大气湍流是大气中的一种重要运动形式,由各种尺度的涡旋叠加而形成不规则运动,堪称大气环境的“搅拌器"。大气中的湍流运动无时、无处不在,看不见摸不着,却严重影响大气中动量、热量、污染物等的交换,又对声波、光波及其它电磁波的传播产生影响。

大气边界层内的湍流运动包括了由垂直风切变形成的机械湍流和对流产生的湍流,对气象和空气质量起着重要作用。解析大气边界层湍流特征,有利于深入了解地-气系统的能量交换、污染物输送和扩散以及各种气象要素,为我国大气污染治理打开一扇“观察窗"。

相干多普勒激光雷达是一种新兴的主动遥感探测仪器。相较于传统观测手段,激光雷达具有全天时、高时空分辨率的非接触探测能力;相对于其它主动遥感设备,又具有质量轻、体积小、扫描灵活的特点,可满足星载、船载、机载乃至无人机搭载的探测要求,为研究大气湍流参数及时空变化特征提供重要技术手段。

创新研究

在国家重点研发计划“大气污染成因与控制技术研究"重点专项项目“近海海洋边界层大气污染综合立体探测技术研发及应用示范"的支持下,中国海洋大学宋小全副教授课题组联合中国科学院安徽光学精密机械研究所、深圳市环境监测中心站等单位,在深圳市沿海区域开展了系统的大气风场观测与湍流实验研究。

课题组使用自主研发的相干多普勒激光雷达(图1)测量了风廓线数据;结合标准大气模型、温度日变化模型和地面气象站资料,根据Tatarski经典的统计理论估算了大气折射率结构常数( );进一步给出其高时空分辨率的垂直剖面,分析时空变化特征,研究了多个气象参数变化对 的影响。同时,估算和分析了湍流动能耗散率(ε)、垂直速度方差( )等湍流特征参数。

图1 相干多普勒测风激光雷达原理框图及系统外观照片(右下)

图2 2019年10月20日大气折射率结构常数日变化垂直剖面

图2表明大气折射率结构常数存在分层,且同一强度湍流层的高度随时间变化。总体而言,大气边界层内的湍流运动强度随高度增加而减弱,但在边界层下方,湍流强度出现较为明显的逆增长区。而大气边界层高度的变化,也影响了逆增长区的高度。部分时段和高度内湍流运动复杂,如3时-4时、8时-11时对应位置上风速均有较大的垂直梯度,其结构呈现“鼻状结构",这可能是伴随着逆温层的大尺度低空急流或者强风速带所致。

图3 不同高度平均大气折射率结构常数日变化

图3显示大气折射率结构常数的分布与高度相关。随着高度的增加,湍流运动强度整体减弱的同时,其白天强、夜间弱、存在转换时刻的“墨西哥帽"式日变化结构也逐渐弱化。比如720 m高度上的大气折射率结构常数数值基本维持不变,这可能是随着高度升高、地表热辐射减弱使得湍流运动强度减弱,使得大气折射率结构常数失去了典型的日变化特征。

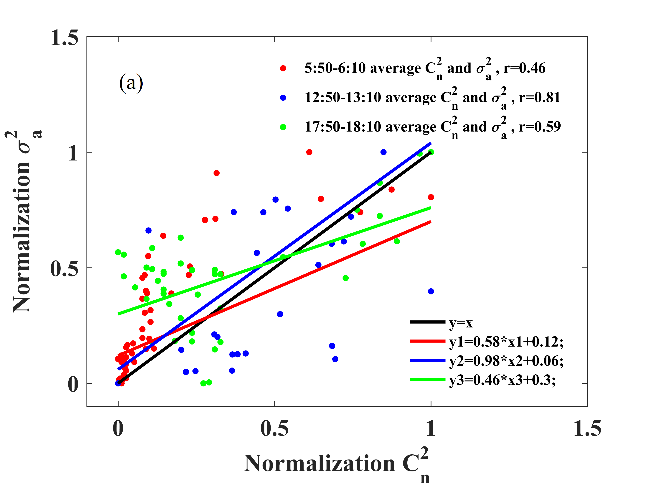

图4 垂直速度方差与大气折射率结构常数20 min平均廓线归一化相关图

通过外尺度与垂直风速标准差计算了湍流动能耗散率和垂直速度方差,并加以对比来验证估算结果的合理性。图4给出了不同时刻垂直速度方差与大气折射率结构常数的20 min平均廓线归一化相关图,可以看出12:50-13:10时段内,垂直速度方差与大气折射率结构常数的相关系数可达0.8以上。

图5 不同时刻湍流动能耗散率与大气折射率结构常数20 min平均廓线

图5给出了不同时刻湍流动能耗散率与大气折射率结构常数的20 min平均廓线,两者相关系数通常在0.6以上。

大气折射率结构常数、垂直速度方差和湍流动能耗散率之间的较高相关性体现了湍流运动在各个方向的一致性,也进一步印证了估算结果的合理性。

未来展望

研究结果初步验证了多普勒激光雷达在估算湍流参数的相关算法以及可行性。然而,湍流这一世纪难题,曾被称为“经典物理学最后的未解难题",对其研究与认识仍任重而道远。

在项目的支持下,课题组还将围绕海-陆相互作用、城市热岛效应、复杂大气结构等内容,进一步使用超声风速仪、温度脉动仪等多种设备与多普勒激光雷达联合长期观测,提高湍流特性的探测高度、探测精度和时空分辨率,为我国沿海地区的大气污染物输送扩散、天气变化等研究提供重要支撑。

参考文献: 中国光学期刊网

您好,可以免费咨询,技术客服,Daisy

筱晓(上海)光子技术有限公司

欢迎大家给我们留言,私信我们会详细解答,分享产品链接给您

免责声明: 资讯内容来源于互联网,目的在于传递信息,提供专业服务,不代表本网站及新媒体平台赞同其观点和对其真实性负责。如对文、图等版权问题存在异议的,请联系我们将协调给予删除处理。行业资讯仅供参考,不存在竞争的经济利益。